Heeg in Friesland ist seit jeher ein Fischerdorf: Schon im 17. Jahrhundert brachten friesische Fischer von hier gefangene Aale bis nach London, wo die Palingaaken, die Aalfischerboote, in unmittelbarer Nähe zur London Bridge sogar über eigene Liegeplätze verfügten: Die Dutch Mooring. Auf alten Fotos der Tower Bridge sind so stets mehrere friesische Palingaken zu sehen.

Abschlussdeich beendet Berufsfischerei

Diese Handelstradition endete erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Bau des Abschlussdeiches am nördlichen Ende des Ijsselmeeres. Von Stund an war der Zugang für Wanderfische wie Aal, Lachs und Stint in die ehemalige Zuiderzee versperrt, was das Aus für die Binnenfischerei bedeutete.

Heute gibt es in ganz Friesland gerade noch 14 berufsmäßige Binnenfischer, die ihren Fang an die lokale Gastronomie verkaufen. Vom Heeger Meer direkt auf den Teller sozusagen.

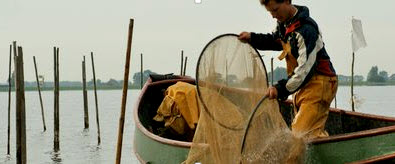

Freerk Visserman ist einer von ihnen und der letzte in Heeg. Heute liefert er das ganze Jahr über frischen Aal an die Restaurants oder verkauft ihn geräuchert am Syl, der kleinen Kade von Heeg.

Nachhaltige Fischerei

Organisiert ist er im „Friese bond van binnenvissers“, dem friesischen Binnenfischerverband. Dieser weist jedem Mitglied eigene Fanggründe zu. Seit 2010 gelten zusätzlich Fangquoten, um eine Überfischung zu vermeiden und den Fischern trotzdem ein bescheidenes Einkommen zu ermöglichen.

Unterstützt werden die Fischer dabei vom Duurzaam Paling Fonds (Stiftung Nachhaltige Aalfischerei), der Besatz- und Forschungsprojekte zur Aalzucht unterstützt.

Unterwegs mit dem letzten Fischer von Heeg

Segler und Fischer sind auf dem Wasser nicht immer die besten Freunde: Wer hat sich nicht schon über rabiate Trawler oder scheinbar unsichtbare Stellnetze geärgert. Ein Ausflug mit einem leibhaftigen Fischer könnte helfen, die Kluft zwischen Wassersport und Berufsfischerei zu überbrücken: Wer die Arbeit eines Binnenfischers aus der Nähe erleben möchte, der kann mit Freerk Visserman auf Fangtour gehen. Mit seiner „Electric Eel“, einer selbstgebauten eSloep fährt Freerk die Stellnetze und Reusen ab und erklärt dabei seine Arbeit: Wie werden die Aale gefangen? Was ist sonst noch im Netz? Wie kommt der Aal vom Netz auf den Teller?

Wer mag, kann auch selber Hand anlegen und den Fischermann tatkräftig unterstützen. Als krönenden Abschluss der Tour darf natürlich einen kleine Verkostung nicht fehlen….

Kontakt:

Freerk Visserman

06-53493909

freerkv@gmail.com

electriceel.nl